Le Cinéma Australien

Pique-nique à Hanging Rock de Peter Weir

Approche chronologique

I. Les débuts du cinéma australien

Le cinéma fait son apparition en Australie en 1896. Les débuts du cinéma australien sont consacrés à la religion. Le film The story of the Kelly Gang réalisé en 1906 par Charles Tait est souvent considéré comme étant le premier film australien. Ce long-métrage consacré au bushranger Ned Kelly (un hors-la-loi au début de la colonisation de l’Australie par les britanniques) a marqué l’histoire du cinéma car sa longueur exceptionnelle pour l’époque fait de ce film le premier long-métrage de l’histoire du cinéma.

Raymond Longford : maître incontesté du cinéma muet australien

Beaumont Smith

Beaumont Smith, de son vrai nom Frank Beaumont Smith a vu le jour le 15 Août 1885 à Hallett en Australie. D’abord journaliste, il s’est tourné vers le cinéma en 1917 en réalisant des comédies rurales Our Friends the Hayseeds, The Hayseeds Come to Sydney, The Hayseeds’ Back-blocks Show, The Hayseeds’ Melbourne Cup. Il a par la suite réalisé des films très différents. Desert Gold (1919) s’intéresse au cheval de course Desert Gold. Barry Butts (1919), While the Billy Boils (1921), The Digger Earl (1924), Joe (1924), Hullo Marmaduke (1924) sont des comédies alors que Satan in Sydney (1918) et The Gentleman Bushranger (1921) sont des mélodrames. A court de moyens financiers, il se retire du monde du cinéma en 1925 et réapparait brièvement dans les années 1930 avec The Hayseeds (1933) et Splendid Fellows (1934). Il est décédé le 2 Janvier 1950.Charles Chauvel

Charles Chauvel est un autre maître du début du cinéma australien. Né le 7 Octobre 1897 à Warwick dans le Queensland en Australie, il étudie l’art avant de commencer sa carrière en 1926 avec la réalisation de deux films muets The Moth of Moonbi, une adaptation de The Wild Moth écrit par Mabel Forrest en 1924 et Greenhide un film sur l’amour improbable entre une jeune fille de la ville et un bushranger. Il survit à l’arrivée du parlant et réalise en 1933 In the Wake of the Bounty qui met en scène la future star Errol Flynn. Ce film s’intéresse aux conséquences de la mutinerie du HMS Bounty en 1789 et utilise des extraits documentaires. En 1935, il signe Heritage un film historique et patriotique sur l’histoire australienne. Avec l’éclatement de la seconde guerre mondiale, le cinéma de Chauvel s’oriente vers un cinéma de guerre. Ainsi, il réalise en 1940 Forty Thousand Horsemen, un film mettant en scène les troupes de l’Australian Light Horse en mission au Moyen Orient pendant la première guerre mondiale. Avec ce film, il révèle l’un des plus grands acteurs australiens : Chips Rafferty. En 1944, il réalise The Rats of Tobruk, un film sur trois soldats australiens engagés pendant le siège de Tobrouk en Libye pendant la seconde guerre mondiale. Sons of Matthew (1949) s’intéresse aux conditions de vie des pionniers dans le sud-est du Queensland, une région du nord est de l’Australie.

Avec l’éclatement de la seconde guerre mondiale, le cinéma de Chauvel s’oriente vers un cinéma de guerre. Ainsi, il réalise en 1940 Forty Thousand Horsemen, un film mettant en scène les troupes de l’Australian Light Horse en mission au Moyen Orient pendant la première guerre mondiale. Avec ce film, il révèle l’un des plus grands acteurs australiens : Chips Rafferty. En 1944, il réalise The Rats of Tobruk, un film sur trois soldats australiens engagés pendant le siège de Tobrouk en Libye pendant la seconde guerre mondiale. Sons of Matthew (1949) s’intéresse aux conditions de vie des pionniers dans le sud-est du Queensland, une région du nord est de l’Australie.

II. Le cinéma australien après la seconde guerre mondiale et jusque dans les années 1970

Après guerre, la production australienne va mal et les capitaux étrangers (surtout britanniques et américains) affluent en Australie. Ainsi, de nombreux réalisateurs étrangers vinrent en Australie pour y réaliser des films. C’est le cas de Lewis Milestone qui réalise Kangaroo (1952) et Melba (1953), Robert Wise, Stanley Kramer, Fred Zinneman qui réalise en 1960 The Sundowners, un film sur les choix de vie d’ une famille australienne, ou encore de Tony Richardson qui tourne en 1970 un film sur le bushranger Ned Kelly (Ned Kelly). Les années 1970 marquent un tournant dans la production cinématographique australienne. En effet, c’est en 1970 que l’Australian Film Development Corporation, devenu en 1975 l’Australian Film Commission est crée dans le but de promouvoir la création cinématographique australienne et préserver son patrimoine filmique. Concrètement, il apporte une aide financière aux productions cinématographiques et télévisuelles. Afin de former des professionnels de la télévision et du cinéma, la Australian Film and TV school a été fondée en 1973. Située à Sydney, elle a formé les plus grands artistes australiens : Gillian Armstrong (My Brilliant Career, Oscar et Lucinda, Charlotte Gray), Phillip Noyce (Bone Collector, Le Chemin de la liberté, Au nom de la liberté, Salt), Chris Noonan, Jane Campion (La leçon de piano, Bright star), Alex Proyas (The Crow, Dark city, I, Robot), Rolf de Heer (Ten canoes, The tracker, Bad Boy Buddy), Rowan Woods (The Boys, Little Fish), Mario Andreacchio (Fair Game, Napoleon, The Dreaming) et Ivan Sen (Toomelah, Fire Talker). Des efforts ont également été faits dans le cinéma destiné aux enfants puisqu’en 1976 le Let the Balloon Go a été créé. Ces structures accompagnées par la création de diverses sociétés de production comme la South Australian Film Corporation, New South Wales Film Corporation, Tasmanian Film Corporation et par l’air du temps propre aux années 1970 permettent la naissance de ce que l’on appelera la Nouvelle Vague Australienne. Cette nouvelle vague est composée de deux types de cinémas radicalement différents : un cinéma d’auteur et l’ozploitation.1. Le cinéma d’auteur

Peter Weir

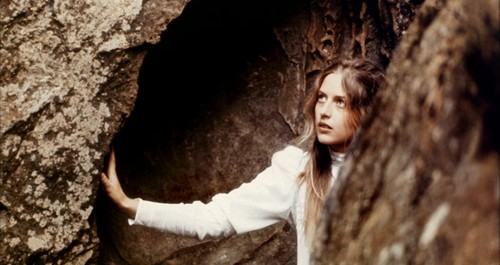

Né le 21 Août 1944 à Sydney en Australie, Peter Weir commence sa carrière de réalisateur en 1974 avec la comédie Les voitures qui ont mangé Paris (1974). Mais c’est le film Pique Nique à Hanging Rock réalisé un an plus tard (1975) qui lui permet de se faire un nom. Après avoir signé ce film énigmatique et envoutant, il s’intéresse de plus près aux relations entre les aborigènes et les australiens dans La dernière vague (1977). Le film raconte l’histoire de David Burton un avocat qui doit défendre des aborigènes qui ont tué un homme pour des raisons tribales. En 1981, il tourne Gallipoli un film sur l’amitié de deux soldats australiens partis à la guerre en Turquie pendant la première guerre mondiale. L’année suivante, il s’envole pour l’Indonésie pour tourner L’Année de tous les dangers. Ce film mettant en scène Mel Gibson et Linda Hunt récompensée d’un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle mêle histoire d’amour et le thème du correspondant de guerre sur fond de coup d’état. Peter Weir poursuit sa brillante carrière en réalisant en 1985 Witness, un thriller sur fond de culture amish. Le succès est à nouveau au rendez-vous avec Le Cercle des poètes disparus (1989). Après avoir permis à Gérard Depardieu de remporter un Golden Globe pour son rôle dans Carte verte (1990), il signe The Truman Show (1998), un film visionnaire sur la télé réalité. En 2003, il dirige Russell Crowe dans Master and Commander : De l’autre côté du monde, un film d’aventure se déroulant essentiellement sur l’eau. Enfin, il adapte À marche forcée de Sławomir Rawicz pour réaliser Les chemins de la liberté (2011), un film réunissant un casting quatre étoiles : Jim Sturgess, Ed Harris, Saoirse Ronan, Colin Farrell et Mark Strong.

Né le 21 Août 1944 à Sydney en Australie, Peter Weir commence sa carrière de réalisateur en 1974 avec la comédie Les voitures qui ont mangé Paris (1974). Mais c’est le film Pique Nique à Hanging Rock réalisé un an plus tard (1975) qui lui permet de se faire un nom. Après avoir signé ce film énigmatique et envoutant, il s’intéresse de plus près aux relations entre les aborigènes et les australiens dans La dernière vague (1977). Le film raconte l’histoire de David Burton un avocat qui doit défendre des aborigènes qui ont tué un homme pour des raisons tribales. En 1981, il tourne Gallipoli un film sur l’amitié de deux soldats australiens partis à la guerre en Turquie pendant la première guerre mondiale. L’année suivante, il s’envole pour l’Indonésie pour tourner L’Année de tous les dangers. Ce film mettant en scène Mel Gibson et Linda Hunt récompensée d’un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle mêle histoire d’amour et le thème du correspondant de guerre sur fond de coup d’état. Peter Weir poursuit sa brillante carrière en réalisant en 1985 Witness, un thriller sur fond de culture amish. Le succès est à nouveau au rendez-vous avec Le Cercle des poètes disparus (1989). Après avoir permis à Gérard Depardieu de remporter un Golden Globe pour son rôle dans Carte verte (1990), il signe The Truman Show (1998), un film visionnaire sur la télé réalité. En 2003, il dirige Russell Crowe dans Master and Commander : De l’autre côté du monde, un film d’aventure se déroulant essentiellement sur l’eau. Enfin, il adapte À marche forcée de Sławomir Rawicz pour réaliser Les chemins de la liberté (2011), un film réunissant un casting quatre étoiles : Jim Sturgess, Ed Harris, Saoirse Ronan, Colin Farrell et Mark Strong.

Fred Schepisi

Né le 26 décembre 1939 à Melbourne en Australie, Fred Schepisi a débuté dans la publicité avant de se lancer dans une carrière cinématographique. C’est en 1976 qu’il réalise son premier film de fiction The Devil’s Playground. En 1978, il aborde la naissance de l’Australie et le sort des aborigènes dans Le Chant de Jimmie Blacksmith. En 1988, il réalise Un cri dans la nuit un film sur l’une des plus grandes affaires australiennes. Meryl Streep incarne Lindy Chamberlain une mère accusée du meurtre de son bébé Azaria alors qu’elle campait à Ayers Rock. Condamnée à la prison à perpétuité, elle fuit finalement relâchée. La justice australienne a fini par rejoindre la version donnée par la mère de l’enfant selon laquelle Azaria aurait été enlevée par un dingo (chien sauvage). Après avoir signé ce film retentissant, il s’intéresse à l’URSS dans La maison Russie (1990).

Un cri dans la nuit

Gillian Armstrong

Née le 18 Décembre 1950 à Melbourne en Australie, Gillian Armstrong a d’abord suivi des cours de théâtre avant d’intégrer la Australian Film and Television School à son ouverture. Après avoir réalisé plusieurs courts-métrages, elle devient la première femme australienne à réaliser un film largement diffusé depuis 1933 lorsqu’elle réalise Ma brillante carrière en 1979, un film sur le passage à l’âge adulte d’une jeune fille nommée Sybylla. Par la suite, elle adapte des romans à l’écran : Les quatre filles du docteur March (1994), Oscar et Lucinda (1997) et Charlotte Gray (2001). Au-delà de l’illusion (2008) est un biopic sur le prestidigitateur Houdini.2. La série B

A. L’Ozploitation

L’Ozploitation désigne à cette période des films à petit budget qui n’ont aucun tabou et qui abordent frontalement le sexe, la violence. Dopés à la testostérone, ils mettent en scène des hommes viriles dans des genres très divers allant du film d’horreur à la comédie. Au cœur de ce mouvement, les comédies ocker tirent leur épingle du jeu. Elles voient le jour en 1971 avec la réalisation du film Stork de Tim Burstall. Ce film définit le genre et établissent des hommes viriles et antisociaux comme personnages principaux. Parmi les caractéristiques du genre, on note : – une mise en avant de la culture australienne sur le ton de l’humour (autodérision) – focalisation sur la sexualité – décors locaux Les principaux représentants du genre sont Tim Burstall, Bruce Beresford, David Williamson, et Barry Humphries.Tim Burstall

Né le 20 avril 1927 en Angleterre, Tim Burstall a débarqué en Australie en 1937. Considéré comme un pionnier dans le domaine des comédies ocker, il est surtout connu pour Stork (1971), une comédie sexy et Alvin Purple (1973) raconte les déboires sexuels d’Alvin Purple, un jeune homme à qui aucune femme ne peut résister. Il est décédé le 19 avril 2004.Bruce Beresford

Né le 16 Août 1940 à Paddington dans la banlieue de Sydney en Australie, Bruce Beresford a d’abord travaillé pour le British Film Institute avant de réaliser son premier film en Australie : The Adventures of Barry McKenzie (1972). Le film raconte les aventures anglaises de Barry McKenzie, un yobbo (un stéréotype de l’homme australien issu de la classe ouvrière). Après ce film qui est l’un des représentants de l’ozploitation, il parvient à se faire un nom en Australie grâce à quelques beaux succès : Don’s Party (1976), The Getting of Wisdom (1978), The Club (1980) et Breaker Morant (1980). Fort de son succès, il part pour les États-Unis où il réalise Tender Mercies (1983) qui lui vaut d’être nommé dans la catégorie meilleur réalisateur aux Oscars et Miss Daisy et son chauffeur (1989) qui lui permet de remporter l’Oscar du meilleur film en 1990. Il s’est peu à peu détaché de la réalisation de comédies ocker et a su élargir ses horizons comme en témoignent la réalisation de Paradise Road (1997), Evelyn (2002) et Mao’s last dancer (2009).

Né le 16 Août 1940 à Paddington dans la banlieue de Sydney en Australie, Bruce Beresford a d’abord travaillé pour le British Film Institute avant de réaliser son premier film en Australie : The Adventures of Barry McKenzie (1972). Le film raconte les aventures anglaises de Barry McKenzie, un yobbo (un stéréotype de l’homme australien issu de la classe ouvrière). Après ce film qui est l’un des représentants de l’ozploitation, il parvient à se faire un nom en Australie grâce à quelques beaux succès : Don’s Party (1976), The Getting of Wisdom (1978), The Club (1980) et Breaker Morant (1980). Fort de son succès, il part pour les États-Unis où il réalise Tender Mercies (1983) qui lui vaut d’être nommé dans la catégorie meilleur réalisateur aux Oscars et Miss Daisy et son chauffeur (1989) qui lui permet de remporter l’Oscar du meilleur film en 1990. Il s’est peu à peu détaché de la réalisation de comédies ocker et a su élargir ses horizons comme en témoignent la réalisation de Paradise Road (1997), Evelyn (2002) et Mao’s last dancer (2009).

B. Le phénomène Mad Max

En 1979, George Miller réalise le premier opus de Mad Max. Le film est une dystopie qui met en scène un monde post-apocalyptique dans lequel s’affrontent des hors-la-loi et des policiers Interceptor. Énorme succès, le film fait de Mel Gibson une star internationale. Le film sera suivi de Mad Max 2 : le défi en 1981 et Mad Max : Au delà du dôme du tonnerre en 1985. Le quatrième opus de la série Mad Max: Fury Road devrait sortir en 2013.

Le cinéma australien moderne

1. Les années 1980

Les années 1980 sont pour l’Australie une période de réussite commerciale. En effet, quelques films australiens tels que les Mad Max de George Miller ou Crocodile Dundee de Paul Hogan. Crocodile Dundee a beaucoup marqué les esprits car cette comédie met en scène la rencontre de Crocodile Dundee, un homme sauvage élevé dans une tribu aborigène avec Sue Charlton une journaliste américaine. Tombés amoureux, ils partent pour New York où le décalage pour Dundee sera compliqué.

En 1987 John Duigan réalise The Year My Voice Broke, le premier volet d’une trilogie. Le film raconte l’histoire d’ un triangle amoureux infernal dans l’Australie rurale des années 1960. Basé sur les souvenirs d’enfance du réalisateur, le film est un grand succès en Australie et remporte cette même année cinq prix aux AFI : meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario original, meilleur acteur dans un second rôle pour Ben Mendelsohn et le Members Prize.

Paradoxalement, les années 1980 sont aussi des années de déclin pour le cinéma australien qui voit les subventions diminuer, ce qui entraîne certains réalisateurs australiens comme Peter Weir et Fred Schepisi à tenter l’expérience américaine, même si ce dernier reviendra dans son pays natal en 1988 afin de réaliser Un cri dans la nuit, un film basé sur un fait divers qui a traumatisé l’Australie.

Les années 1980 sont pour l’Australie une période de réussite commerciale. En effet, quelques films australiens tels que les Mad Max de George Miller ou Crocodile Dundee de Paul Hogan. Crocodile Dundee a beaucoup marqué les esprits car cette comédie met en scène la rencontre de Crocodile Dundee, un homme sauvage élevé dans une tribu aborigène avec Sue Charlton une journaliste américaine. Tombés amoureux, ils partent pour New York où le décalage pour Dundee sera compliqué.

En 1987 John Duigan réalise The Year My Voice Broke, le premier volet d’une trilogie. Le film raconte l’histoire d’ un triangle amoureux infernal dans l’Australie rurale des années 1960. Basé sur les souvenirs d’enfance du réalisateur, le film est un grand succès en Australie et remporte cette même année cinq prix aux AFI : meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario original, meilleur acteur dans un second rôle pour Ben Mendelsohn et le Members Prize.

Paradoxalement, les années 1980 sont aussi des années de déclin pour le cinéma australien qui voit les subventions diminuer, ce qui entraîne certains réalisateurs australiens comme Peter Weir et Fred Schepisi à tenter l’expérience américaine, même si ce dernier reviendra dans son pays natal en 1988 afin de réaliser Un cri dans la nuit, un film basé sur un fait divers qui a traumatisé l’Australie.

2. Les années 1990

Les années 1990 sont une belle décennie pour le cinéma australien qui va à la fois se diversifier et s’ouvrir au marché international.

Ces années offrent quelques excellentes comédies aux accents dramatiques comme Muriel de P.J Hogan (1994) ou Priscilla, folle du désert de Stephen Elliott (1994). Ces deux films ont remportés un franc succès en Australie et dans le monde entier. Ils ont aussi en commun le fait de mettre en scène des personnes exclues par la société. Muriel interprétée par Toni Collette est un vilain petit canard en surpoids, fan de ABBA qui est rejetée par la société, tout comme le sont les drag queens de Priscilla, folle du désert.

Côté comédie, on note aussi l’immense succès de Babe, le cochon devenu berger de Chris Noonan (1995). Adapté de The Sheep-Pig (1983) de Dick King-Smith, le film australien est nommé sept fois par l’académie des Oscars, ce qui est considérable pour un film non américain.

En 1992, Baz Lurhmann fait son entrée au cinéma avec Ballroom dancing. Cette comédie musicale marque le début du renouveau du genre puisque le réalisateur persévérera et signera Roméo + Juliette en 1996 et surtout Moulin rouge! en 2001.

Le cinéma australien des années 1990 est également marqué par le film Shine de Scott Hicks, sorti en 1996. Le film s’intéresse au pianiste australien David Helfgott, connu pour souffrir de troubles psychiatriques. Shine met en scène Geoffrey Rush dans le rôle principal et c’est une révélation pour l’acteur qui remporte en 1997 l’oscar du meilleur acteur pour un second rôle. C’est une grande première pour un acteur australien.

Les années 1990 sont une belle décennie pour le cinéma australien qui va à la fois se diversifier et s’ouvrir au marché international.

Ces années offrent quelques excellentes comédies aux accents dramatiques comme Muriel de P.J Hogan (1994) ou Priscilla, folle du désert de Stephen Elliott (1994). Ces deux films ont remportés un franc succès en Australie et dans le monde entier. Ils ont aussi en commun le fait de mettre en scène des personnes exclues par la société. Muriel interprétée par Toni Collette est un vilain petit canard en surpoids, fan de ABBA qui est rejetée par la société, tout comme le sont les drag queens de Priscilla, folle du désert.

Côté comédie, on note aussi l’immense succès de Babe, le cochon devenu berger de Chris Noonan (1995). Adapté de The Sheep-Pig (1983) de Dick King-Smith, le film australien est nommé sept fois par l’académie des Oscars, ce qui est considérable pour un film non américain.

En 1992, Baz Lurhmann fait son entrée au cinéma avec Ballroom dancing. Cette comédie musicale marque le début du renouveau du genre puisque le réalisateur persévérera et signera Roméo + Juliette en 1996 et surtout Moulin rouge! en 2001.

Le cinéma australien des années 1990 est également marqué par le film Shine de Scott Hicks, sorti en 1996. Le film s’intéresse au pianiste australien David Helfgott, connu pour souffrir de troubles psychiatriques. Shine met en scène Geoffrey Rush dans le rôle principal et c’est une révélation pour l’acteur qui remporte en 1997 l’oscar du meilleur acteur pour un second rôle. C’est une grande première pour un acteur australien.

Geoffrey Rush dans Shine

Les actrices

Toni Collette

Antonia Collette est née le 1er Novembre 1972 à Sydney en Australie. Avant de devenir actrice de cinéma, elle a commencé par jouer au théâtre. Elle fait ses débuts au cinéma aux côtés d’Anthony Hopkins et du jeune Russell Crowe en 1992 dans Spotswood. Ce premier film lui vaut d’être nommée dans la catégorie « meilleure actrice dans un second rôle » aux oscars australiens. Pourtant, c’est au théâtre que l’on retrouve Toni Collette au sein de la Sydney Theatre Company avec laquelle elle joue dans des pièces comme A Little Night Music, Away ou encore Uncle Vanya. La consécration cinématographique de la jeune femme arrive en 1994 lorsqu’elle décroche le rôle principal dans Muriel de PJ Hogan. Le film est un véritable succès et l’actrice remporte le prix de la meilleure actrice dans son pays et parvient à être nommée aux Golden Globes. Ainsi consacrée, Toni Collette ne se tourne pas vers la facilité et accepte un second rôle dans Lilian’s Story de Jerzy Domaradzki, un film sur une femme qui redécouvre la vie après avoir passé des années enfermé dans un asile psychiatrique. Ce rôle lui permet de remporter le prix de la meilleure actrice dans un second rôle dans son pays natal. Puis elle tourne dans Cosi de Mark Joffe (1996), un film raconte l’histoire d’un metteur en scène qui doit monter l’opéra Cosi Fan Tutte de Mozart avec des patients atteints de troubles psychologiques. La même année, elle interprète Harriet Smith dans une adaptation de Emma de Jane Austen. En 1998, elle interprète Michelle dans le drame assez violent The Boys de Rowan Woods. Elle est à nouveau récompensée par l’académie australienne en tant que meilleure actrice pour ce rôle. Toni Collette opte pour des choix déroutants. En 1998, elle interprète Mandy Slade, l’ex épouse glamrock de la star Brian Slade (Jonathan Rhys-Meyers) dans Velvet Goldmine de Todd Haynes. Puis, elle joue dans 8 femmes 1/2 de Peter Greenaway. En interprétant le mère du jeune Cole Sear dans Sixième sens de M Night Shyamalan (1999), elle se fait remarquer par le grand public car le film est un succès international. Aux côtés de Hugh Grant, elle interprète une nouvelle fois une mère de famille dans la comédie Pour un garçon de Chris Weitz et Paul Weitz (2002). Après quelques succès internationaux, Toni Collette retourne tourner en Australie : Dirty Deeds de David Caesar (2002) et Japanese Story de Sue Brooks (2003). En 2002, elle fait partie du casting de The Hours de Stephen Daldry aux côtés d’actrices comme Julianne Moore, Meryl Streep ou Nicole Kidman. Après avoir joué dans la comédie In her shoes (2005) de Curtis Hanson avec Cameron Diaz, Toni Collette se tourne vers le cinéma américain indépendant : The dead girl de Karen Moncrieff (2006) et Little Miss Sunshine de Jonathan Dayton et Valerie Faris (2006). Ce dernier film remporta un franc succès dans le monde entier. En 2009, elle participe au doublage du dessin animé australien Mary and Max réalisé par Adam Elliot. La même année, elle est l’héroïne de la série The United States of Tara créée par Diablo Cody. La série s’intéresse à Tara qui souffre d’un trouble de la personnalité. La série s’est arrêtée en 2011. Enfin, elle revient au cinéma en 2012 dans Mental de PJ Hogan, le réalisateur qui l’avait révélée dans Muriel en 1994 et dans Hitchcock de Sacha Gervasi, un film sur le tournage de Psychose. Actrice reconnue, chanteuse à ses heures (elle a même un groupe Toni Collette and the Finish), Toni Collette a épousé en 2003 le musicien Dave Galafassi avec qui elle a eu deux enfants Sage Florence (2008) et Arlo Robert (2011).

Antonia Collette est née le 1er Novembre 1972 à Sydney en Australie. Avant de devenir actrice de cinéma, elle a commencé par jouer au théâtre. Elle fait ses débuts au cinéma aux côtés d’Anthony Hopkins et du jeune Russell Crowe en 1992 dans Spotswood. Ce premier film lui vaut d’être nommée dans la catégorie « meilleure actrice dans un second rôle » aux oscars australiens. Pourtant, c’est au théâtre que l’on retrouve Toni Collette au sein de la Sydney Theatre Company avec laquelle elle joue dans des pièces comme A Little Night Music, Away ou encore Uncle Vanya. La consécration cinématographique de la jeune femme arrive en 1994 lorsqu’elle décroche le rôle principal dans Muriel de PJ Hogan. Le film est un véritable succès et l’actrice remporte le prix de la meilleure actrice dans son pays et parvient à être nommée aux Golden Globes. Ainsi consacrée, Toni Collette ne se tourne pas vers la facilité et accepte un second rôle dans Lilian’s Story de Jerzy Domaradzki, un film sur une femme qui redécouvre la vie après avoir passé des années enfermé dans un asile psychiatrique. Ce rôle lui permet de remporter le prix de la meilleure actrice dans un second rôle dans son pays natal. Puis elle tourne dans Cosi de Mark Joffe (1996), un film raconte l’histoire d’un metteur en scène qui doit monter l’opéra Cosi Fan Tutte de Mozart avec des patients atteints de troubles psychologiques. La même année, elle interprète Harriet Smith dans une adaptation de Emma de Jane Austen. En 1998, elle interprète Michelle dans le drame assez violent The Boys de Rowan Woods. Elle est à nouveau récompensée par l’académie australienne en tant que meilleure actrice pour ce rôle. Toni Collette opte pour des choix déroutants. En 1998, elle interprète Mandy Slade, l’ex épouse glamrock de la star Brian Slade (Jonathan Rhys-Meyers) dans Velvet Goldmine de Todd Haynes. Puis, elle joue dans 8 femmes 1/2 de Peter Greenaway. En interprétant le mère du jeune Cole Sear dans Sixième sens de M Night Shyamalan (1999), elle se fait remarquer par le grand public car le film est un succès international. Aux côtés de Hugh Grant, elle interprète une nouvelle fois une mère de famille dans la comédie Pour un garçon de Chris Weitz et Paul Weitz (2002). Après quelques succès internationaux, Toni Collette retourne tourner en Australie : Dirty Deeds de David Caesar (2002) et Japanese Story de Sue Brooks (2003). En 2002, elle fait partie du casting de The Hours de Stephen Daldry aux côtés d’actrices comme Julianne Moore, Meryl Streep ou Nicole Kidman. Après avoir joué dans la comédie In her shoes (2005) de Curtis Hanson avec Cameron Diaz, Toni Collette se tourne vers le cinéma américain indépendant : The dead girl de Karen Moncrieff (2006) et Little Miss Sunshine de Jonathan Dayton et Valerie Faris (2006). Ce dernier film remporta un franc succès dans le monde entier. En 2009, elle participe au doublage du dessin animé australien Mary and Max réalisé par Adam Elliot. La même année, elle est l’héroïne de la série The United States of Tara créée par Diablo Cody. La série s’intéresse à Tara qui souffre d’un trouble de la personnalité. La série s’est arrêtée en 2011. Enfin, elle revient au cinéma en 2012 dans Mental de PJ Hogan, le réalisateur qui l’avait révélée dans Muriel en 1994 et dans Hitchcock de Sacha Gervasi, un film sur le tournage de Psychose. Actrice reconnue, chanteuse à ses heures (elle a même un groupe Toni Collette and the Finish), Toni Collette a épousé en 2003 le musicien Dave Galafassi avec qui elle a eu deux enfants Sage Florence (2008) et Arlo Robert (2011).

Nicole Kidman

Née le 20 Juin 1967 à Honolulu aux États-Unis, Nicole Kidman fait ses premiers pas au cinéma en 1983 dans Bush Christmas et dans Gang des BMX. Puis, elle tourne dans Calme Blanc (1989) de Phillip Noyce. Le film est australo-américain et lui ouvre les portes d’Hollywood. Son premier film américain est Jours de tonnerre de Tony Scott (1990). C’est sur le tournage qu’elle rencontre Tom Cruise qui deviendra son mari la même année. Elle retrouve son mari pour tourner Horizons lointains de Ron Howard (1992). L’année suivante, elle tourne Malice d’Harold Becker (1993). Mais c’est le film Prête à tout de Gus Van Sant (1995) qui lui permet de se faire un nom à Hollywood. Son rôle de Suzanne Stone, une femme prête à tout pour devenir une star de la télévision lui vaut même un Golden Globe. Sa carrière américaine se confirme puisqu’elle apparaît au casting de Batman Forever de Joel Schumacher (1995), un film à gros budget. Pourtant, elle accepte en 1996 de tourner dans Portrait de femme de la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion. Cette adaptation du roman du même nom d’Henry James remporte un franc succès et notamment auprès de la critique. En 1998 sort Les Ensorceleuses de Griffin Dunne. Elle partage alors l’écran avec Sandra Bullock. Mais c’est sans aucun doute Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick (1999) qui fait d’elle une actrice qui compte. Dans ce film, elle partage l’écran avec Tom Cruise son mari dont elle divorcera en 2001. En 2001, elle se démène pour obtenir le rôle de Satine dans le film Moulin rouge ! de son compatriote Baz Lurhmann. Ce film lui permet de renouer avec ses premiers amours : la danse. Il rencontre un grand succès auprès du public et de la critique. La même année, elle enchaîne le tournage de Les autres du réalisateur espagnol Alejandro Amenabar. Le film est un immense succès. Nombreux sont ceux qui ont remarqué une ressemblance avec Grace Kelly. Rien d’étonnant donc à ce que Nicole Kidman interprète la princesse dans Grace de Monaco d’Olivier Dahan et qui devrait sortir en 2014.

Affectée par son divorce, Nicole Kidman tourne sans compter. Après Nadia de Jez Butterworth (2001), elle interprète la romancière britannique Virginia Woolf dans The Hours de Stephen Daldry (2002). Son interprétation lui fait remporter l’Oscar de la meilleure actrice ainsi que le Golden Globe. En 2003, elle s’oriente vers de nouveaux horizons en devenant l’héroïne de Dogville de Lars Von Trier. La même année, elle tourne également Retour à Cold Mountain d’Anthony Minghella, un film se déroulant pendant la guerre de sécession. Nicole Kidman enchaîne encore les films : Birth de Jonathan Glazer (2004), L’Interprète de Sydney Pollack (2005), À la croisée des mondes : La Boussole d’Or de Chris Weitz (2007). En 2007, elle prête ses traits à Diane Arbus pour le film Fur : Portrait imaginaire de Diane Arbus de Steven Shainberg.

En 2008, elle retrouve Baz Luhrmann pour tourner Australia aux côtés de Hugh Jackman. En 2010, elle apparaît au casting de Nine de Rob Marshall mais le film, adaptation de la comédie musicale tirée de Huit et demi de Federico Fellini, est un échec cuisant. Elle se rattrape l’année suivante avec Rabbit Hole de John Cameron Mitchell. Son interprétation lui vaut une nomination aux Oscars. Nicole Kidman s’aventure dans des nouvelles contrées en jouant dans Paperboy de Lee Daniels (2012) dans lequel elle interprète un personnage trash et dans Stoker (2013), un film américain réalisé par le sud-coréen Park Chan-Wook.

Côté vie privée, Nicole Kidman a épousé en 2006 le chanteur de country Keith Urban. Ensemble, ils ont eu deux enfants.

Née le 20 Juin 1967 à Honolulu aux États-Unis, Nicole Kidman fait ses premiers pas au cinéma en 1983 dans Bush Christmas et dans Gang des BMX. Puis, elle tourne dans Calme Blanc (1989) de Phillip Noyce. Le film est australo-américain et lui ouvre les portes d’Hollywood. Son premier film américain est Jours de tonnerre de Tony Scott (1990). C’est sur le tournage qu’elle rencontre Tom Cruise qui deviendra son mari la même année. Elle retrouve son mari pour tourner Horizons lointains de Ron Howard (1992). L’année suivante, elle tourne Malice d’Harold Becker (1993). Mais c’est le film Prête à tout de Gus Van Sant (1995) qui lui permet de se faire un nom à Hollywood. Son rôle de Suzanne Stone, une femme prête à tout pour devenir une star de la télévision lui vaut même un Golden Globe. Sa carrière américaine se confirme puisqu’elle apparaît au casting de Batman Forever de Joel Schumacher (1995), un film à gros budget. Pourtant, elle accepte en 1996 de tourner dans Portrait de femme de la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion. Cette adaptation du roman du même nom d’Henry James remporte un franc succès et notamment auprès de la critique. En 1998 sort Les Ensorceleuses de Griffin Dunne. Elle partage alors l’écran avec Sandra Bullock. Mais c’est sans aucun doute Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick (1999) qui fait d’elle une actrice qui compte. Dans ce film, elle partage l’écran avec Tom Cruise son mari dont elle divorcera en 2001. En 2001, elle se démène pour obtenir le rôle de Satine dans le film Moulin rouge ! de son compatriote Baz Lurhmann. Ce film lui permet de renouer avec ses premiers amours : la danse. Il rencontre un grand succès auprès du public et de la critique. La même année, elle enchaîne le tournage de Les autres du réalisateur espagnol Alejandro Amenabar. Le film est un immense succès. Nombreux sont ceux qui ont remarqué une ressemblance avec Grace Kelly. Rien d’étonnant donc à ce que Nicole Kidman interprète la princesse dans Grace de Monaco d’Olivier Dahan et qui devrait sortir en 2014.

Affectée par son divorce, Nicole Kidman tourne sans compter. Après Nadia de Jez Butterworth (2001), elle interprète la romancière britannique Virginia Woolf dans The Hours de Stephen Daldry (2002). Son interprétation lui fait remporter l’Oscar de la meilleure actrice ainsi que le Golden Globe. En 2003, elle s’oriente vers de nouveaux horizons en devenant l’héroïne de Dogville de Lars Von Trier. La même année, elle tourne également Retour à Cold Mountain d’Anthony Minghella, un film se déroulant pendant la guerre de sécession. Nicole Kidman enchaîne encore les films : Birth de Jonathan Glazer (2004), L’Interprète de Sydney Pollack (2005), À la croisée des mondes : La Boussole d’Or de Chris Weitz (2007). En 2007, elle prête ses traits à Diane Arbus pour le film Fur : Portrait imaginaire de Diane Arbus de Steven Shainberg.

En 2008, elle retrouve Baz Luhrmann pour tourner Australia aux côtés de Hugh Jackman. En 2010, elle apparaît au casting de Nine de Rob Marshall mais le film, adaptation de la comédie musicale tirée de Huit et demi de Federico Fellini, est un échec cuisant. Elle se rattrape l’année suivante avec Rabbit Hole de John Cameron Mitchell. Son interprétation lui vaut une nomination aux Oscars. Nicole Kidman s’aventure dans des nouvelles contrées en jouant dans Paperboy de Lee Daniels (2012) dans lequel elle interprète un personnage trash et dans Stoker (2013), un film américain réalisé par le sud-coréen Park Chan-Wook.

Côté vie privée, Nicole Kidman a épousé en 2006 le chanteur de country Keith Urban. Ensemble, ils ont eu deux enfants.

Naomi Watts

Naomi Ellen Watts est née à Shoreham dans le Kent en Grande-Bretagne le 28 Septembre 1968. Après le décès de son père en 1975, Naomi part avec sa mère et son frère Ben s’installer au Pays de Galles. C’est à l’âge de 14 ans qu’elle déménage avec sa famille en Australie. Après avoir brièvement joué dans les publicités et poser comme mannequin, elle fait ses débuts au cinéma dans For Love Alone de Stephen Wallace (1986). Après quelques rôles insignifiants, elle est révélée par Mulholland Drive de David Lynch en 2001. Sa carrière est lancée pour de bon, ce qui lui permet l’année suivante d’être à l’affiche d’une des gros succès de l’année. Il s’agit du remake américain The Ring réalisé par Gore Verbinski. Elle reprendra son rôle dans la suite The Ring 2 de Hideo Nakata. En 2003, elle tourne dans Ned Kelly de Gregor Jordan. Le film s’intéresse à la figure légendaire du bushranger Ned Kelly interprèté par Heath Ledger. L’année suivante, elle est au casting de 21 grammes de Alejandro Gonzalez Inarritu. Son interprétation lui vaut une nomination aux Oscars dans la catégorie « meilleure actrice ». En 2005, elle est l’héroïne du King Kong de Peter Jackson. L’actrice tourne aussi pour le cinéma américain indépendant : Mother and Child de Rodrigo García (2010), film qui a remporté le Grand Prix du Jury au Festival américain de Deauville de 2010. Naomi Watts tourne ensuite pour les plus grands réalisateurs : Funny Games de Michael Haneke (2007), Les promesses de l’ombre de David Cronenberg (2007), Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu de Woody Allen (2010), J. Edgar de Clint Eastwood (2011). En 2012, elle est à l’affiche du très attendu The impossible de Juan Antonio Bayona, un film sur une famille espagnole qui a survécu au tsunami qui a eu lieu en Asie en 2004. Elle incarne Lady Diana dans Diana d’ Oliver Hirschbiegel en 2013. Côté cœur, Naomi Watts est en couple avec Liev Schreiber avec qui elle a eu deux enfants. Le couple s’est rencontré sur le tournage de Le voile des illusions (2006).

Naomi Ellen Watts est née à Shoreham dans le Kent en Grande-Bretagne le 28 Septembre 1968. Après le décès de son père en 1975, Naomi part avec sa mère et son frère Ben s’installer au Pays de Galles. C’est à l’âge de 14 ans qu’elle déménage avec sa famille en Australie. Après avoir brièvement joué dans les publicités et poser comme mannequin, elle fait ses débuts au cinéma dans For Love Alone de Stephen Wallace (1986). Après quelques rôles insignifiants, elle est révélée par Mulholland Drive de David Lynch en 2001. Sa carrière est lancée pour de bon, ce qui lui permet l’année suivante d’être à l’affiche d’une des gros succès de l’année. Il s’agit du remake américain The Ring réalisé par Gore Verbinski. Elle reprendra son rôle dans la suite The Ring 2 de Hideo Nakata. En 2003, elle tourne dans Ned Kelly de Gregor Jordan. Le film s’intéresse à la figure légendaire du bushranger Ned Kelly interprèté par Heath Ledger. L’année suivante, elle est au casting de 21 grammes de Alejandro Gonzalez Inarritu. Son interprétation lui vaut une nomination aux Oscars dans la catégorie « meilleure actrice ». En 2005, elle est l’héroïne du King Kong de Peter Jackson. L’actrice tourne aussi pour le cinéma américain indépendant : Mother and Child de Rodrigo García (2010), film qui a remporté le Grand Prix du Jury au Festival américain de Deauville de 2010. Naomi Watts tourne ensuite pour les plus grands réalisateurs : Funny Games de Michael Haneke (2007), Les promesses de l’ombre de David Cronenberg (2007), Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu de Woody Allen (2010), J. Edgar de Clint Eastwood (2011). En 2012, elle est à l’affiche du très attendu The impossible de Juan Antonio Bayona, un film sur une famille espagnole qui a survécu au tsunami qui a eu lieu en Asie en 2004. Elle incarne Lady Diana dans Diana d’ Oliver Hirschbiegel en 2013. Côté cœur, Naomi Watts est en couple avec Liev Schreiber avec qui elle a eu deux enfants. Le couple s’est rencontré sur le tournage de Le voile des illusions (2006).

Cate Blanchett

Cate Blanchett est née le 14 mai 1969 à Melbourne en Australie. Elle est diplômée de l’Australia’s National Institute of Dramatic Art (1992). Elle fait ses débuts d’actrice au théâtre dans La Mouette de Tchekhov en 1996. Elle fait ses débuts au cinéma en 1994 dans Police Rescue de Michael Carson. Ses premiers films notables sont des films australiens Paradise Road de Bruce Beresford (1997) qui raconte l’histoire de femmes venues de différents pays et faites prisonnières par l’armée impériale du Japon et Oscar et Lucinda de Gillian Armstrong (1997). En 1998, son rôle de la reine vierge Elizabeth I dans Elizabeth de Shekhar Kapur lui permet de se faire connaître et reconnaître. En effet, elle obtient le Golden Globe de la meilleure actrice dramatique, le BAFTA de la meilleure actrice ainsi qu’une nomination à l’Oscar de la meilleure actrice. Sa carrière décolle et elle enchaîne les films Les Aiguilleurs de Mike Newell (1999), Le Talentueux Mr Ripley d’Anthony Minghella (1999), The Man who cried de Sally Potter (2000) Intuitions de Sam Raimi (2001), Bandits de Barry Levinson (2001), Terre Neuve de Lasse Hallström (2001). Sa carrière connaît un nouvel élan grâce à son rôle de Galadriel dans la trilogie Le seigneur des anneaux de Peter Jackson : Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l’anneau (2001), Le Seigneur des anneaux : Les Deux Tours (2002), Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi (2003) et dans Le Hobbit : Un voyage inattendu (2012). En dépit du succès rencontré, Cate Blanchett choisit de jouer dans des films à moins gros budget. Ainsi, elle joue Charlotte Gray dans Charlotte Gray de sa compatriote australienne Gillian Armstrong (2001). Elle tient le rôle d’une femme en quête de vengeance dans Heaven de Tom Tykwer (2002). Puis elle interprète Veronica Guerin une journaliste irlandaise qui a dénoncé la pègre irlandaise dans Veronica Guerin de Joel Schumacher (2003). En 2003, elle tente une expérience nouvelle en figurant au casting du western de Les Disparues de Ron Howard (2003). L’année suivante, elle joue pour Wes Anderson dans La vie aquatique. En 2004, Martin Scorsese lui offre le rôle de Katharine Hepburn dans Aviator. Ce rôle lui permet d’obtenir l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 2005. Malgré son succès, l’actrice ne choisit pas la facilité et joue dans Babel d’ Alejandro González Iñárritu dans Babel (2006), dans The Good German de Steven Soderbergh (2007). Sa performance dans Chronique d’un scandale de Richard Eyre (2006) lui vaut une nomination aux Oscars pour le meilleur second rôle féminin. L’année suivante, elle remporte un Golden Globe, la coupe Volpi à la Mostra de Venise et une autre nomination à l’Oscar du meilleur second rôle féminin pour son rôle de Bob Dylan dans I’m not there de Todd Haynes. En 2007, elle reprend le rôle de la reine Elizabeth I dans Elizabeth – L’âge d’or de Shekhar Kapur. Elle est à nouveau nommée aux Oscars 2008 dans la catégorie meilleure actrice. En 2008, elle incarne la redoutable Irina Spalko dans Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal de Steven Spielberg. La même année, elle joue dans le très attendu L’Étrange Histoire de Benjamin Button de David Fincher. Interprétant souvent des femmes à poigne, elle est Marianne dans Robin des bois de Ridley Scott et la méchante Marissa Wiegler dans Hanna de Joe Wright. Mariée à Andrew Upton avec qui elle a eu trois enfants, elle dirige avec lui la Sydney Theatre Company.

Cate Blanchett est née le 14 mai 1969 à Melbourne en Australie. Elle est diplômée de l’Australia’s National Institute of Dramatic Art (1992). Elle fait ses débuts d’actrice au théâtre dans La Mouette de Tchekhov en 1996. Elle fait ses débuts au cinéma en 1994 dans Police Rescue de Michael Carson. Ses premiers films notables sont des films australiens Paradise Road de Bruce Beresford (1997) qui raconte l’histoire de femmes venues de différents pays et faites prisonnières par l’armée impériale du Japon et Oscar et Lucinda de Gillian Armstrong (1997). En 1998, son rôle de la reine vierge Elizabeth I dans Elizabeth de Shekhar Kapur lui permet de se faire connaître et reconnaître. En effet, elle obtient le Golden Globe de la meilleure actrice dramatique, le BAFTA de la meilleure actrice ainsi qu’une nomination à l’Oscar de la meilleure actrice. Sa carrière décolle et elle enchaîne les films Les Aiguilleurs de Mike Newell (1999), Le Talentueux Mr Ripley d’Anthony Minghella (1999), The Man who cried de Sally Potter (2000) Intuitions de Sam Raimi (2001), Bandits de Barry Levinson (2001), Terre Neuve de Lasse Hallström (2001). Sa carrière connaît un nouvel élan grâce à son rôle de Galadriel dans la trilogie Le seigneur des anneaux de Peter Jackson : Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l’anneau (2001), Le Seigneur des anneaux : Les Deux Tours (2002), Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi (2003) et dans Le Hobbit : Un voyage inattendu (2012). En dépit du succès rencontré, Cate Blanchett choisit de jouer dans des films à moins gros budget. Ainsi, elle joue Charlotte Gray dans Charlotte Gray de sa compatriote australienne Gillian Armstrong (2001). Elle tient le rôle d’une femme en quête de vengeance dans Heaven de Tom Tykwer (2002). Puis elle interprète Veronica Guerin une journaliste irlandaise qui a dénoncé la pègre irlandaise dans Veronica Guerin de Joel Schumacher (2003). En 2003, elle tente une expérience nouvelle en figurant au casting du western de Les Disparues de Ron Howard (2003). L’année suivante, elle joue pour Wes Anderson dans La vie aquatique. En 2004, Martin Scorsese lui offre le rôle de Katharine Hepburn dans Aviator. Ce rôle lui permet d’obtenir l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 2005. Malgré son succès, l’actrice ne choisit pas la facilité et joue dans Babel d’ Alejandro González Iñárritu dans Babel (2006), dans The Good German de Steven Soderbergh (2007). Sa performance dans Chronique d’un scandale de Richard Eyre (2006) lui vaut une nomination aux Oscars pour le meilleur second rôle féminin. L’année suivante, elle remporte un Golden Globe, la coupe Volpi à la Mostra de Venise et une autre nomination à l’Oscar du meilleur second rôle féminin pour son rôle de Bob Dylan dans I’m not there de Todd Haynes. En 2007, elle reprend le rôle de la reine Elizabeth I dans Elizabeth – L’âge d’or de Shekhar Kapur. Elle est à nouveau nommée aux Oscars 2008 dans la catégorie meilleure actrice. En 2008, elle incarne la redoutable Irina Spalko dans Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal de Steven Spielberg. La même année, elle joue dans le très attendu L’Étrange Histoire de Benjamin Button de David Fincher. Interprétant souvent des femmes à poigne, elle est Marianne dans Robin des bois de Ridley Scott et la méchante Marissa Wiegler dans Hanna de Joe Wright. Mariée à Andrew Upton avec qui elle a eu trois enfants, elle dirige avec lui la Sydney Theatre Company.

Miranda Otto

Miranda Otto est née le 16 décembre 1967 à Brisbane en Australie. Elle est diplômée de l’école de théâtre NIDA. Elle fait ses débuts dans Emma’s war de Clytie Jessop (1986). Mais c’est le rôle de Nell Tiscowitz dans The Girl Who Came Late (1991) de Kathy Mueller qui lance véritablement sa carrière. Son interprétation lui vaut d’être nommée par l’Australian Film Institute dans la catégorie « meilleure actrice ». Elle est à nouveau nommée en 1992 pour The Last Days of Chez Nous de Gillian Armstrong. Après quelques comédies, elle interprète une adolescente qui a une relation avec une femme plus âgée dans Le puits de Samantha Lang (1997). Elle est à nouveau nommée dans la catégorie « meilleure actrice » par l’Australian Film Institute. La même année sort Doing Time for Patsy Cline de Chris Kennedy. Le film est succès. L’année suivante, elle est à nouveau à l’affiche d’un succès australien : The winter dark de James Bogle. Pour son interprétation de femme enceinte abandonnée, elle est nommée pour la quatrième fois par l’académie australienne. En 1998, elle s’aventure à l’étranger. Ainsi, elle obtient un petit rôle dans La ligne rouge de Terrence Malick (1998). Elle joue également dans Apparences de Robert Zemeckis (2000) aux côtés de Harrison Ford et de Michelle Pfeiffer, dans Human nature de Michel Gondry (2001). Mais c’est le rôle d’Éowyn dans la trilogie de Le seigneur des anneaux de Peter Jackson qui la rend célèbre (Le seigneur des anneaux : la communauté de l’anneau, Le seigneur des anneaux : les deux tours, Le seigneur des anneaux : le retour du roi). Ensuite, elle enchaîne les films à Hollywood : Le Vol du Phœnix de John Moore (2004), La Guerre des mondes de Steven Spielberg (2005), I, Frankenstein de Stuart Beattie (2013). Mariée à Peter O’Brien, elle a eu une petite fille en 2005. Depuis elle a mis sa carrière cinématographique entre parenthèses.

Miranda Otto est née le 16 décembre 1967 à Brisbane en Australie. Elle est diplômée de l’école de théâtre NIDA. Elle fait ses débuts dans Emma’s war de Clytie Jessop (1986). Mais c’est le rôle de Nell Tiscowitz dans The Girl Who Came Late (1991) de Kathy Mueller qui lance véritablement sa carrière. Son interprétation lui vaut d’être nommée par l’Australian Film Institute dans la catégorie « meilleure actrice ». Elle est à nouveau nommée en 1992 pour The Last Days of Chez Nous de Gillian Armstrong. Après quelques comédies, elle interprète une adolescente qui a une relation avec une femme plus âgée dans Le puits de Samantha Lang (1997). Elle est à nouveau nommée dans la catégorie « meilleure actrice » par l’Australian Film Institute. La même année sort Doing Time for Patsy Cline de Chris Kennedy. Le film est succès. L’année suivante, elle est à nouveau à l’affiche d’un succès australien : The winter dark de James Bogle. Pour son interprétation de femme enceinte abandonnée, elle est nommée pour la quatrième fois par l’académie australienne. En 1998, elle s’aventure à l’étranger. Ainsi, elle obtient un petit rôle dans La ligne rouge de Terrence Malick (1998). Elle joue également dans Apparences de Robert Zemeckis (2000) aux côtés de Harrison Ford et de Michelle Pfeiffer, dans Human nature de Michel Gondry (2001). Mais c’est le rôle d’Éowyn dans la trilogie de Le seigneur des anneaux de Peter Jackson qui la rend célèbre (Le seigneur des anneaux : la communauté de l’anneau, Le seigneur des anneaux : les deux tours, Le seigneur des anneaux : le retour du roi). Ensuite, elle enchaîne les films à Hollywood : Le Vol du Phœnix de John Moore (2004), La Guerre des mondes de Steven Spielberg (2005), I, Frankenstein de Stuart Beattie (2013). Mariée à Peter O’Brien, elle a eu une petite fille en 2005. Depuis elle a mis sa carrière cinématographique entre parenthèses.

Rose Byrne

Née le 24 juillet 1979 à Sydney en Australie, Rose Byrne est à la fois diplômée de littérature anglaise et de l’Institut national d’art dramatique à Sydney (NIDA). Elle commence sa carrière d’actrice en jouant dans Dallas Dolls de Ann Turner (1994). En 1999, elle est à l’affiche du succès Two Hands, de Gregor Jordan. Mais c’est La Déesse de 1967 de Clara Law (2000) qui la révèle. En effet, ce film lui permet de remporter la coupe Volpi à la Mostra de Venise en 2000. Parallèlement à sa carrière cinématographique, Rose Byrne joue au théâtre dans la pièce Les trois soeurs d’après Anton Tchekhov en 2000 et dans La dispute d’après Marivaux. En 2004, elle figure au casting de Troie de Wolfgang Petersen, aux côtés de Brad Pitt. Par la suite, on trouve Rose Byrne dans des films à succès comme Marie-Antoinette de Sofia Coppola (2006), Sunshine de Danny Boyle (2007), 28 Semaines plus tard de Juan Carlos Fresnadillo (2007), Insidious de James Wan, X-Men : Le Commencement de Matthew Vaughn (2011), Mes meilleures amies de Paul Feig (2011). Rose Byrne interprète Ellen Parsons dans la série Damages, ce qui lui permet d’être régulièrement nommée aux Golden Globes et aux Emmy Awards.

Née le 24 juillet 1979 à Sydney en Australie, Rose Byrne est à la fois diplômée de littérature anglaise et de l’Institut national d’art dramatique à Sydney (NIDA). Elle commence sa carrière d’actrice en jouant dans Dallas Dolls de Ann Turner (1994). En 1999, elle est à l’affiche du succès Two Hands, de Gregor Jordan. Mais c’est La Déesse de 1967 de Clara Law (2000) qui la révèle. En effet, ce film lui permet de remporter la coupe Volpi à la Mostra de Venise en 2000. Parallèlement à sa carrière cinématographique, Rose Byrne joue au théâtre dans la pièce Les trois soeurs d’après Anton Tchekhov en 2000 et dans La dispute d’après Marivaux. En 2004, elle figure au casting de Troie de Wolfgang Petersen, aux côtés de Brad Pitt. Par la suite, on trouve Rose Byrne dans des films à succès comme Marie-Antoinette de Sofia Coppola (2006), Sunshine de Danny Boyle (2007), 28 Semaines plus tard de Juan Carlos Fresnadillo (2007), Insidious de James Wan, X-Men : Le Commencement de Matthew Vaughn (2011), Mes meilleures amies de Paul Feig (2011). Rose Byrne interprète Ellen Parsons dans la série Damages, ce qui lui permet d’être régulièrement nommée aux Golden Globes et aux Emmy Awards.

Les acteurs

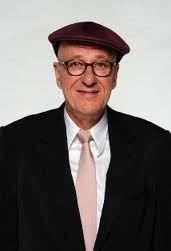

Geoffrey Rush

Né le 6 Juillet 1951 à Toowoomba en Australie, Geoffrey Rush a commencé tardivement sa carrière d’acteur. Pourtant, il s’est fait remarqué à ses débuts dans Shine de Scott Hicks (1996). Dans ce film, il interprète le pianiste australien David Helfgott, souffrant de troubles psychiques. Son interprétation exceptionnelle lui permet de remporter l’oscar du meilleur acteur dans un second rôle, ce qui est une grande première pour un acteur australien. Sa carrière décolle et l’acteur enchaîne les rôles emblématiques. Ainsi, il est l’inspecteur Javert dans Les Misérables de Bille August en 1998, puis Sir Francis Walsingham dans Elizabeth de Shekhar Kapur (1998) et dans Elizabeth : l’Âge d’or de Shekhar Kapur (2007), Philip Henslowe dans Shakespeare in love de John Madden (1998), le marquis de Sade dans Quills, la plume et le sang de Philip Kaufman (2000), deux rôles qui lui permettent d’être à nouveau nommé par l’académie des Oscars ou encore Leon Trotsky dans Frida de Julie Taymor (2002).

Il est également l’emblématique Hector Barbossa dans Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl (2003), Pirates des Caraïbes : Le Secret du coffre maudit (2006), Pirates des Caraïbes : Jusqu’au bout du monde (2007) et Pirates des Caraïbes: La Fontaine de Jouvence (2011). Il campe un Peter Sellers plus vrai que nature dans Moi, Peter Sellers de Stephen Hopkins (2004). En 2010, il est Lionel Logue, l’orthophoniste du roi dans Le discours d’un roi de Tom Hooper (2010). Pour ce rôle, il remporte le British Academy Film Award du meilleur acteur dans un rôle secondaire et une nouvelle nomination aux Oscars.

Né le 6 Juillet 1951 à Toowoomba en Australie, Geoffrey Rush a commencé tardivement sa carrière d’acteur. Pourtant, il s’est fait remarqué à ses débuts dans Shine de Scott Hicks (1996). Dans ce film, il interprète le pianiste australien David Helfgott, souffrant de troubles psychiques. Son interprétation exceptionnelle lui permet de remporter l’oscar du meilleur acteur dans un second rôle, ce qui est une grande première pour un acteur australien. Sa carrière décolle et l’acteur enchaîne les rôles emblématiques. Ainsi, il est l’inspecteur Javert dans Les Misérables de Bille August en 1998, puis Sir Francis Walsingham dans Elizabeth de Shekhar Kapur (1998) et dans Elizabeth : l’Âge d’or de Shekhar Kapur (2007), Philip Henslowe dans Shakespeare in love de John Madden (1998), le marquis de Sade dans Quills, la plume et le sang de Philip Kaufman (2000), deux rôles qui lui permettent d’être à nouveau nommé par l’académie des Oscars ou encore Leon Trotsky dans Frida de Julie Taymor (2002).

Il est également l’emblématique Hector Barbossa dans Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl (2003), Pirates des Caraïbes : Le Secret du coffre maudit (2006), Pirates des Caraïbes : Jusqu’au bout du monde (2007) et Pirates des Caraïbes: La Fontaine de Jouvence (2011). Il campe un Peter Sellers plus vrai que nature dans Moi, Peter Sellers de Stephen Hopkins (2004). En 2010, il est Lionel Logue, l’orthophoniste du roi dans Le discours d’un roi de Tom Hooper (2010). Pour ce rôle, il remporte le British Academy Film Award du meilleur acteur dans un rôle secondaire et une nouvelle nomination aux Oscars.

Heath Ledger

De son vrai nom Heathcliff Andrew Ledger, Heath Ledger est né le 4 avril 1979 à Perth en Australie. Après quelques apparitions dans des films, il se fait connaître avec la comédie Dix bonnes raisons de te larguer de Gil Junger en 1999. Ce film lance sa carrière et on le voit à l’affiche de The Patriot, le chemin de la liberté, de Roland Emmerich (2000), de Chevalier de Brian Helgeland (2001) ou encore de À l’ombre de la haine, de Marc Forster (2001). En 2003, il interprète la figure australienne du bushranger Ned Kelly dans le film du même nom réalisé par Gregor Jordan. En 2005, il est l’un des deux cowboys de Le Secret de Brokeback Mountain d’Ang Lee. Le film est un immense succès. Il remporte le lion d’or à la Mostra de Venise et est nommé huit fois aux Oscars (et remporte trois statuettes : meilleur réalisateur, meilleure musique, meilleur scénario adapté). Heath Ledger décroche sa première nomination aux Oscars. On le voit par la suite dans Les Seigneurs de Dogtown, de Catherine Hardwicke (2005) et dans I’m Not There, de Todd Haynes (2007). En 2008, il est le Joker dans The Dark Knight de Christopher Nolan (2008). Pour son interprétation, il remporte l’oscar du meilleur acteur dans un second rôle de manière posthume. En effet, Heath Ledger décède le 22 janvier 2008 à New York à l’âge de 28 ans. Son dernier film à sortir sera L’Imaginarium du docteur Parnassus de Terry Gilliam (2009). Il avait déjà tourné pour ce réalisateur en 2005 dans Les Frères Grimm.

Hugh Jackman

Né le 12 octobre 1968 à Sydney en Australie, Hugh Jackman est diplômé en journalisme de l’University of Technology de Sydney. Il a par la suite étudié à la Western Australian Academy of Performing Arts. Il fait ses débuts dans des séries télévisées australiennes telles que Law of the Land (1994), Correlli (1995), Blue Heelers (1995), La Saga des McGregor (1996) ou encore Halifax (1998). En 2000, il décroche le rôle de Logan/Wolverine dans X-Men de Bryan Singer (2000), rôle qu’il reprendra dans X-Men 2 (X2) (2003) de Bryan Singer, X-Men, l’affrontement final de Brett Ratner (2006), X-Men Origins: Wolverine de Gavin Hood (2009), X-Men : Le Commencement de Matthew Vaughn (2011) et The Wolverine de James Mangold (2013). Sa carrière est lancée et il tourne pour Woody Allen dans Scoop (2006) ou dans The Fountain de Darren Aronofsky (2006). En 2008, il est lé héros de la fresque australienne Australia de Baz Luhrmann. Il sera le Jean Valjean de la comédie musicale Les Misérables de Tom Hooper en 2013.

Né le 12 octobre 1968 à Sydney en Australie, Hugh Jackman est diplômé en journalisme de l’University of Technology de Sydney. Il a par la suite étudié à la Western Australian Academy of Performing Arts. Il fait ses débuts dans des séries télévisées australiennes telles que Law of the Land (1994), Correlli (1995), Blue Heelers (1995), La Saga des McGregor (1996) ou encore Halifax (1998). En 2000, il décroche le rôle de Logan/Wolverine dans X-Men de Bryan Singer (2000), rôle qu’il reprendra dans X-Men 2 (X2) (2003) de Bryan Singer, X-Men, l’affrontement final de Brett Ratner (2006), X-Men Origins: Wolverine de Gavin Hood (2009), X-Men : Le Commencement de Matthew Vaughn (2011) et The Wolverine de James Mangold (2013). Sa carrière est lancée et il tourne pour Woody Allen dans Scoop (2006) ou dans The Fountain de Darren Aronofsky (2006). En 2008, il est lé héros de la fresque australienne Australia de Baz Luhrmann. Il sera le Jean Valjean de la comédie musicale Les Misérables de Tom Hooper en 2013.

Guy Pearce

Né le 5 octobre 1967 à Ely en Angleterre, Guy Pearce commence sa carrière d’acteur au théâtre avant de se faire remarquer dans le succès Priscilla folle du désert de Stephan Elliott (1994). Sa carrière lancée, il apparaît dans des films à succès comme L.A. Confidential de Curtis Hanson (1997), Memento de Christopher Nolan (2000), Démineurs de Kathryn Bigelow (2008), Le Discours d’un roi de Tom Hooper (2010), Prometheus de Ridley Scott (2012). Sa carrière internationale ne lui fait pas oublier ses origines australiennes puisqu’il tourne régulièrement pour ses compatriotes : The Proposition de John Hillcoat (2005), Au-delà de l’illusion de Gillian Armstrong (2007), La Route de John Hillcoat (2009), Animal Kingdom de David Michôd (2010), Des hommes sans loi de John Hillcoat (2012).

3. Les années 2000 et 2010

Les années 2000 et 2010 semblent être caractérisées par la pluralité des genres et certains thèmes qui occupent la scène comme la misère, le climat de violence, l’isolement et les aborigènes). De nombreux films australiens des années 2000 et 2010 sont basés sur des histoires vraies. C’est le cas d’Animal Kingdom de David Michôd (2011). Le film s’inspire de la famille criminelle les Pettingill. Les crimes de Snowtown de Justin Kurzel (2011) est aussi inspiré d’un fait réel. Il s’agit d’un fait divers qui a bouleversé l’Australie en 1999. Cette année, on apprend que douze personnes ont été assassinées par John Bunting. Le film de Justin Kurzel s’intéresse également à l’isolement de la communauté dans laquelle se sont produits les meurtres. Gregor Jordan a réalisé en 2003 un film sur l’emblématique bushranger Ned Kelly avec Heath Ledger dans le rôle titre.

Baz Luhrmann est un réalisateur, qui par son style flamboyant, marque le cinéma australien des années 2000. En 2001, il signe le film musical Moulin rouge ! avec Nicole Kidman et Ewan McGregor dans les rôles principaux. En 2008, il réalise Australia, un film romantique sur fond de fresque historique. En 2012, il adapte Gatsby le magnifique.

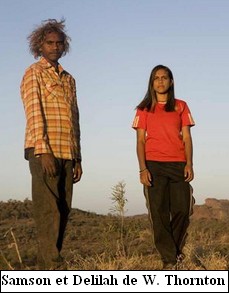

La question aborigène est relativement présente dans ce cinéma australien. Vous trouverez plus de précisions sur ce thème dans la partie consacrée aux aborigènes dans le cinéma australien. 10 canöes, 150 lances et 3 épouses de Rolf de Heer (2006) est un film révolutionnaire dans le sens où il est le premier film tourné en langue aborigène. Rolf de Heer s’est également intéressé à la question aborigène dans The Tracker (2002). Le Chemin de la liberté de Phillip Noyce (2002) est un film important car il traite des victimes de la Génération volée (enfants aborigènes enlevés par les autorités pour les remettre à des familles blanches). Warwick Thornton a remporté un Caméra d’or au Festival de Cannes pour son film Samson & Delilah (2009), un film qui s’intéresse à la vie en communauté.

Les années 2000 et 2010 semblent être caractérisées par la pluralité des genres et certains thèmes qui occupent la scène comme la misère, le climat de violence, l’isolement et les aborigènes). De nombreux films australiens des années 2000 et 2010 sont basés sur des histoires vraies. C’est le cas d’Animal Kingdom de David Michôd (2011). Le film s’inspire de la famille criminelle les Pettingill. Les crimes de Snowtown de Justin Kurzel (2011) est aussi inspiré d’un fait réel. Il s’agit d’un fait divers qui a bouleversé l’Australie en 1999. Cette année, on apprend que douze personnes ont été assassinées par John Bunting. Le film de Justin Kurzel s’intéresse également à l’isolement de la communauté dans laquelle se sont produits les meurtres. Gregor Jordan a réalisé en 2003 un film sur l’emblématique bushranger Ned Kelly avec Heath Ledger dans le rôle titre.

Baz Luhrmann est un réalisateur, qui par son style flamboyant, marque le cinéma australien des années 2000. En 2001, il signe le film musical Moulin rouge ! avec Nicole Kidman et Ewan McGregor dans les rôles principaux. En 2008, il réalise Australia, un film romantique sur fond de fresque historique. En 2012, il adapte Gatsby le magnifique.

La question aborigène est relativement présente dans ce cinéma australien. Vous trouverez plus de précisions sur ce thème dans la partie consacrée aux aborigènes dans le cinéma australien. 10 canöes, 150 lances et 3 épouses de Rolf de Heer (2006) est un film révolutionnaire dans le sens où il est le premier film tourné en langue aborigène. Rolf de Heer s’est également intéressé à la question aborigène dans The Tracker (2002). Le Chemin de la liberté de Phillip Noyce (2002) est un film important car il traite des victimes de la Génération volée (enfants aborigènes enlevés par les autorités pour les remettre à des familles blanches). Warwick Thornton a remporté un Caméra d’or au Festival de Cannes pour son film Samson & Delilah (2009), un film qui s’intéresse à la vie en communauté.

10 canöes, 150 lances et 3 épouses de Rolf de Heer (2006)

Les Saphirs de Wayne Blair

Le cinéma d’animation australien a réservé quelques belles surprises. Mary et Max d’Adam Elliot (2009) est un dessin animé réalisé en pâte à modeler sur le désespoir, la solitude et autres thèmes peu réjouissants. Le film a remporté le Cristal d’Annecy en 2009. Happy Feet de George Miller (2006) met en scène des manchots. Le film fut un vrai succès puisqu’il remporta l’oscar du meilleur dessin animé en 2006.

Quelques nouveaux réalisateurs ont débarqué et ont déjà signé quelques films marquants.

Andrew Dominik n’a réalisé que trois films mais il semble être un réalisateur prometteur. Son western dramatique L’assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford (2007) a été un grand succès et a permis à Brad Pitt de remporter la couple Volpi à la Mostra de Venise. Cogan, la mort en douce (2012) met à nouveau en scène Brad Pitt. Le film a été présenté en compétition officielle au Festival de Cannes.

John Hillcoat a réalisé cinq films et trois d’entre eux ont bien marché. La proposition (2005) est un western qui se passe dans l’outback australien, La route (2009) est l’adaptation du roman à succès de Cormac McCarthy et Des hommes sans loi (2012), qui a concouru en compétition officielle au Festival de Cannes, s’intéresse à la prohibition.

Côté cinéma d’horreur, on devrait pouvoir compter sur Greg McLean qui a déjà réalisé Wolf Creek (2005) et Solitaire (2007).

Enfin, notons la présence de la réalisatrice Julia Leigh qui a signé en 2011 un film remarqué, notamment au Festival de Cannes, Sleeping Beauty sur les beautés endormies.

Le cinéma d’animation australien a réservé quelques belles surprises. Mary et Max d’Adam Elliot (2009) est un dessin animé réalisé en pâte à modeler sur le désespoir, la solitude et autres thèmes peu réjouissants. Le film a remporté le Cristal d’Annecy en 2009. Happy Feet de George Miller (2006) met en scène des manchots. Le film fut un vrai succès puisqu’il remporta l’oscar du meilleur dessin animé en 2006.

Quelques nouveaux réalisateurs ont débarqué et ont déjà signé quelques films marquants.

Andrew Dominik n’a réalisé que trois films mais il semble être un réalisateur prometteur. Son western dramatique L’assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford (2007) a été un grand succès et a permis à Brad Pitt de remporter la couple Volpi à la Mostra de Venise. Cogan, la mort en douce (2012) met à nouveau en scène Brad Pitt. Le film a été présenté en compétition officielle au Festival de Cannes.

John Hillcoat a réalisé cinq films et trois d’entre eux ont bien marché. La proposition (2005) est un western qui se passe dans l’outback australien, La route (2009) est l’adaptation du roman à succès de Cormac McCarthy et Des hommes sans loi (2012), qui a concouru en compétition officielle au Festival de Cannes, s’intéresse à la prohibition.

Côté cinéma d’horreur, on devrait pouvoir compter sur Greg McLean qui a déjà réalisé Wolf Creek (2005) et Solitaire (2007).

Enfin, notons la présence de la réalisatrice Julia Leigh qui a signé en 2011 un film remarqué, notamment au Festival de Cannes, Sleeping Beauty sur les beautés endormies.

The Proposition de John Hillcoat

Eric Bana

Né le 9 août 1968 à Melbourne en Australie, Eric Banadinovich a d’abord été comique notamment au sein de l’équipe de l’émission Full Frontal avant de se lancer dans le cinéma en 2000 dans Chopper d’Andrew Dominik. Sa carrière est lancée et on le retrouve bientôt à l’affiche de grosses productions : La Chute du faucon noir de Ridley Scott (2001), Hulk d’Ang Lee (2003), Troie de Wolfgang Petersen (2004), Munich de Steven Spielberg (2005), Star Trek de J.J. Abrams (2009), Hanna de Joe Wright (2011).Abbie Cornish

Née le 7 août 1982 à Lochinvar en Australie, elle fait ses débuts au cinéma dans Cercle intime de Samantha Lang en 2000. Mais c’est son interprétation dans Somersault de Cate Shortland qui la révèle véritablement. On la retrouve aux côtés de sa compatriote australienne Cate Blanchett dans Elizabeth – L’âge d’or de Shekhar Kapur en 2007. Elle est l’amour de John Keats dans Bright Star de Jane Campion en 2009. Les British Independent Film Awards la récompensent du prix de la meilleure actrice pour son rôle de Fanny Brawne dans Bright Star de Jane Campion. Abbie Cornish varie ses rôles et on la retrouve dans des films surprenants comme W.E de Madonna (2011) ou encore Sucker Punch, de Zack Snyder (2011).Mia Wasikowska

D’origine polonaise, Mia Wasikowska a vu le jour dans la capitale australienne de Canberra le 14 Octobre 1989. Avant de se tourner vers le cinéma, elle s’est beaucoup consacrée à la danse classique. Elle fait ses débuts devant la caméra en 2004 dans la série All Saints avant de décrocher son premier rôle au cinéma dans Le Feu sous la peau de Paul Goldman (2006). En 2008, elle se fait remarquer dans la série En analyse avant de participer au casting de Les Insurgés d’Edward Zwick en 2008. Mais c’est Tim Burton qui en lui offrant le rôle d’Alice dans Alice au pays des merveilles (2010) qui la fait connaître au grand public. L’actrice opte par la suite pour des films indépendants comme The Kids Are All Right de Lisa Cholodenko (2010) ou Restless de Gus Van Sant (2011). Une fois sa carrière lancée, Mia Wasikowska devient la nouvelle Jane Eyre du film du même nom de Cary Fukunaga (2011) et tourne aux côtés de grands acteurs comme Glenn Close dans Albert Nobbs de Rodrigo Garcia en 2011. En 2012, elle foule les marches du Festival de Cannes pour Des hommes sans loi de son compatriote John Hillcoat. Elle est attendue en 2013 dans Stoker, la première expérience américaine de Park Chan-Wook.

D’origine polonaise, Mia Wasikowska a vu le jour dans la capitale australienne de Canberra le 14 Octobre 1989. Avant de se tourner vers le cinéma, elle s’est beaucoup consacrée à la danse classique. Elle fait ses débuts devant la caméra en 2004 dans la série All Saints avant de décrocher son premier rôle au cinéma dans Le Feu sous la peau de Paul Goldman (2006). En 2008, elle se fait remarquer dans la série En analyse avant de participer au casting de Les Insurgés d’Edward Zwick en 2008. Mais c’est Tim Burton qui en lui offrant le rôle d’Alice dans Alice au pays des merveilles (2010) qui la fait connaître au grand public. L’actrice opte par la suite pour des films indépendants comme The Kids Are All Right de Lisa Cholodenko (2010) ou Restless de Gus Van Sant (2011). Une fois sa carrière lancée, Mia Wasikowska devient la nouvelle Jane Eyre du film du même nom de Cary Fukunaga (2011) et tourne aux côtés de grands acteurs comme Glenn Close dans Albert Nobbs de Rodrigo Garcia en 2011. En 2012, elle foule les marches du Festival de Cannes pour Des hommes sans loi de son compatriote John Hillcoat. Elle est attendue en 2013 dans Stoker, la première expérience américaine de Park Chan-Wook.

Emily Browning

Née le 7 décembre 1988 à Melbourne, Emily Browning a fait ses débuts à la télévision australienne notamment dans la série Halifax avant de faire ses premiers pas au cinéma dans The Man Who Sued God (2001) et Le Vaisseau de l’angoisse de Steve Beck (2002). En 2003, elle est à l’affiche de Ned Kelly de Gregor Jordan. Mais c’est l’année suivante qu’elle est révélée dans Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire. Elle y interprète Violette Baudelaire aux côtés de Jim Carrey et Meryl Streep notamment. Ce rôle lui permet de remporter le prix de la meilleure actrice aux Australian Film Institute Awards. En 2009, on la retrouve dans Les Intrus de Charles et Thomas Guard, le remake américain du film sud-coréen Deux soeurs de Kim Jee-woon (2003).

La jeune actrice ne se tourne pas vers la facilité en acceptant le rôle principal de Sucker Punch de Zack Snyder (2011) et celui de Sleeping Beauty de Julia Leigh (2011) qui sera interdit aux moins de 16 ans en France.

Née le 7 décembre 1988 à Melbourne, Emily Browning a fait ses débuts à la télévision australienne notamment dans la série Halifax avant de faire ses premiers pas au cinéma dans The Man Who Sued God (2001) et Le Vaisseau de l’angoisse de Steve Beck (2002). En 2003, elle est à l’affiche de Ned Kelly de Gregor Jordan. Mais c’est l’année suivante qu’elle est révélée dans Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire. Elle y interprète Violette Baudelaire aux côtés de Jim Carrey et Meryl Streep notamment. Ce rôle lui permet de remporter le prix de la meilleure actrice aux Australian Film Institute Awards. En 2009, on la retrouve dans Les Intrus de Charles et Thomas Guard, le remake américain du film sud-coréen Deux soeurs de Kim Jee-woon (2003).

La jeune actrice ne se tourne pas vers la facilité en acceptant le rôle principal de Sucker Punch de Zack Snyder (2011) et celui de Sleeping Beauty de Julia Leigh (2011) qui sera interdit aux moins de 16 ans en France.

Sam Worthington

De son vrai nom Samuel Henry J. Worthington, Sam Worthington est né le 2 août 1976 à Godalming au Royaume-Uni. Diplômé du NIDA, il débute dans la série Brigade des mers. Il fait ses premiers pas au cinéma dans Bootmen de Dein Perry (2000). En 2004, il décroche le prix du meilleur acteur pour Somersault de Cate Shortland . Il s’envole vers les États-Unis où il décroche souvent des rôles de gros bras : Terminator Renaissance de McG (2009), Le Choc des Titans de Louis Leterrier (2010), La colère des Titans de Jonathan Liebesman (2012). En 2009, il décroche le rôle qui le propulse au devant de la scène. Il est à l’affiche de Avatar de James Cameron, film qui a révolutionné le monde de la 3D.Approche thématique

Les aborigènes

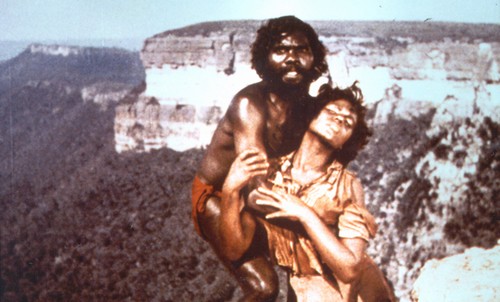

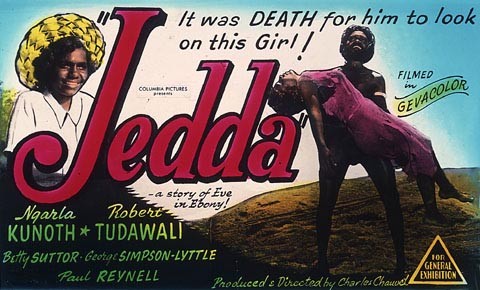

La question aborigène en Australie a régulièrement été traitée au cinéma mais avec une relative parcimonie. Le premier film notable est le documentaire Native Australia (1922). Jedda de Charles Chauvel (1955) est un film important dans l’histoire du cinéma australien car il est non seulement le premier film australien en couleurs mais il est aussi le premier film australien à mettre en scène des acteurs aborigènes (Robert Tudawali et Ngarla Kunoth). Le film raconte l’histoire de Jedda, une petite fille aborigène élevée par une mère occidentale qui finit par renouer avec ses origines.

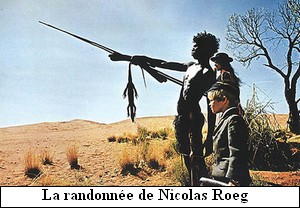

La randonnée de Nicolas Roeg (1971) confronte deux adolescents australiens et un aborigène en plein walkabout (initiation rituelle). Ce film qui fut présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 1971 révéla l’acteur aborigène David Gulpilil. Les années 1970 ont permis à de nombreux réalisateurs australiens de s’intéresser à la culture aborigène. Phillip Noyce signe en 1977 Backroads. Peter Weir crée en 1975 une intrigue autour de l’inselberg Uluru aussi connu sous le nom d’Ayers Rock, avant de réaliser en 1977 La dernière vague, un film qui met en scène un avocat David Burton qui doit défendre cinq aborigènes soupçonnés d’avoir assassiné un homme. Il comprend bientôt que le crime a été perpétré pour des raisons tribales. Autre film notable Le Chant de Jimmie Blacksmith de Fred Schepisi sorti en 1978.

La randonnée de Nicolas Roeg (1971) confronte deux adolescents australiens et un aborigène en plein walkabout (initiation rituelle). Ce film qui fut présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 1971 révéla l’acteur aborigène David Gulpilil. Les années 1970 ont permis à de nombreux réalisateurs australiens de s’intéresser à la culture aborigène. Phillip Noyce signe en 1977 Backroads. Peter Weir crée en 1975 une intrigue autour de l’inselberg Uluru aussi connu sous le nom d’Ayers Rock, avant de réaliser en 1977 La dernière vague, un film qui met en scène un avocat David Burton qui doit défendre cinq aborigènes soupçonnés d’avoir assassiné un homme. Il comprend bientôt que le crime a été perpétré pour des raisons tribales. Autre film notable Le Chant de Jimmie Blacksmith de Fred Schepisi sorti en 1978.

Mabo – Life Of An Island Man (1997) par Trevor Graham raconte l’histoire du jugement Mabo, un procès clé dans l’histoire australienne. Eddie Mabo s’est battu contre l’état du Queensland afin de faire reconnaître les droits fonciers de son peuple sur les îles Murray. C’est la première fois dans l’histoire australienne que la Cour Suprême a donné raison aux aborigènes.

En plus de s’intéresser à la cause aborigène, certains réalisateurs d’origine aborigène se mettent à réaliser des films. C’est le cas de Rachel Perkins est une réalisatrice australienne d’origine aborigène. Elle a commencé sa carrière en 1993 en réalisant Blood Brothers. Son film le plus connu est sans aucun doute Radiance (1998), un film mêlant culture aborigène et réunion familiale. Elle a également réalisé One Night the Moon (2001) ou Bran Nue Dae (2010).

Ivan Sen est également un réalisateur d’origine aborigène. Il a étudié à l’Australian Film, Television and Radio School. Il est passé à la réalisation en 1998 avec Tears. C’est Beneath Clouds (2002) qui est basé sur son histoire personnelle (son enfance à Alice Springs avec sa mère aborigène) qui le fait connaître. Le film remporte le prix du meilleur premier film au Festival de Berlin en 2002 et le prix du meilleur réalisateur aux Australian Film Institute Awards. En 2009, il réalise un documentaire sur Charlie Perkins, père de Rachel Perkins, qui était un activiste aborigène. En 2011, il s’intéresse à Daniel un petit garçon qui rêve de devenir gangster dans Toomelah. Le film a été présenté au Festival de Cannes dans la séléction Un certain regard.

En 2002, Phillip Noyce s’intéresse aux victimes de la Génération volée (enfants aborigènes enlevés par les autorités pour les remettre à des familles blanches) dans Le chemin de la liberté qui est l’adaptation du roman Follow the Rabbit-Proof Fence de Doris Pilkington Garimara . Le film fut un vrai succès en Australie et remporta même trois prix aux Australian Film Institute Awards (2002) : meilleur film, meilleure musique originale et meilleur son.

Mabo – Life Of An Island Man (1997) par Trevor Graham raconte l’histoire du jugement Mabo, un procès clé dans l’histoire australienne. Eddie Mabo s’est battu contre l’état du Queensland afin de faire reconnaître les droits fonciers de son peuple sur les îles Murray. C’est la première fois dans l’histoire australienne que la Cour Suprême a donné raison aux aborigènes.

En plus de s’intéresser à la cause aborigène, certains réalisateurs d’origine aborigène se mettent à réaliser des films. C’est le cas de Rachel Perkins est une réalisatrice australienne d’origine aborigène. Elle a commencé sa carrière en 1993 en réalisant Blood Brothers. Son film le plus connu est sans aucun doute Radiance (1998), un film mêlant culture aborigène et réunion familiale. Elle a également réalisé One Night the Moon (2001) ou Bran Nue Dae (2010).